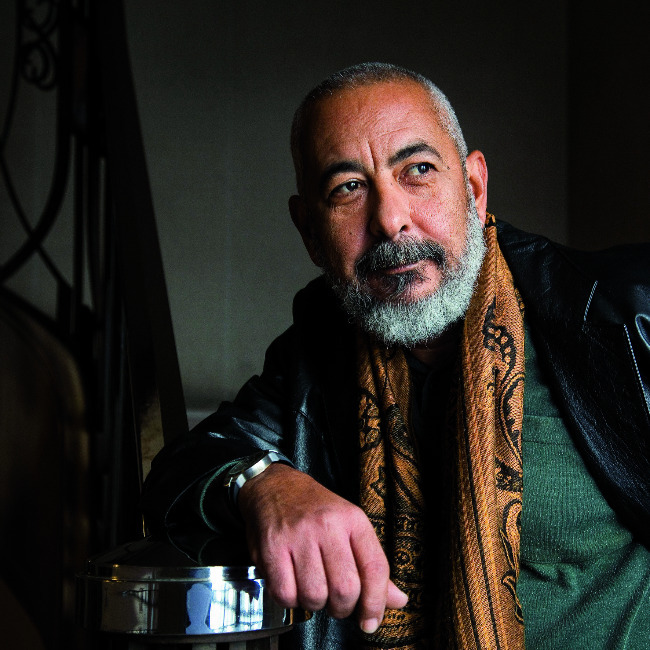

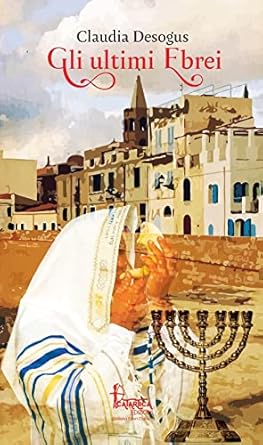

Hai mai pensato che la Sardegna e Israele potessero avere un legame più profondo di quanto immagini? Elio Moncelsi, artista e storico nuorese, ci svela una storia affascinante: quella di un’antica connessione tra sardi ed ebrei, un filo rosso che attraversa i secoli.

Dalle deportazioni romane all’editto del 1492, l’intervista di Moncelsi per La Nuova Sardegna ci porta in un viaggio nel tempo, alla scoperta di una Sardegna accogliente e rifugio per il popolo ebraico. Lo storico sardo ci racconta di comunità fiorenti, di cognomi condivisi, di una cultura che si è mescolata e arricchita nel cuore del Mediterraneo.

Ma non è solo storia: è un racconto di persone, di incontri, di un’affinità che va oltre i libri. Moncelsi ci parla di un legame che si sente, che si respira, che si legge nei volti e nelle tradizioni.

E se ti dicessi che anche tu, sardo, porti nel sangue un pezzetto di questa storia? Moncelsi ne è convinto: siamo tutti un po’ ebrei, eredi di un passato che ci unisce e ci rende unici.

Leggi l’intervista completa su La Nuova Sardegna

English

English French

French German

German Italian

Italian