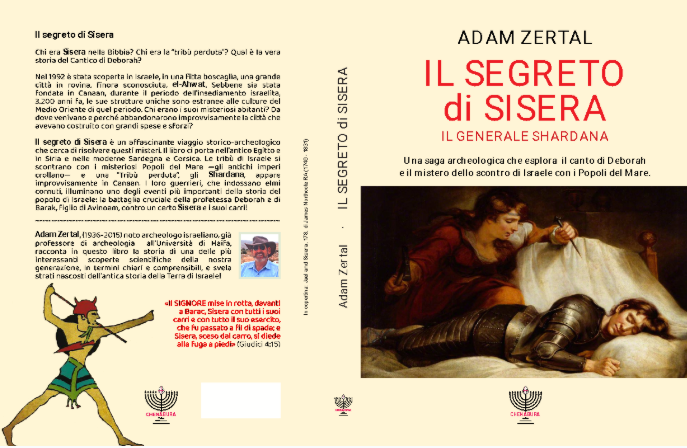

Finalmente tradotto in italiano un libro che ha illuminato la fantasia di tanti archeologi sardi. Adam Zertal, noto archeologo israeliano, ferito, ma non domo nella guerra dei sei giorni era molto legato alla Sardegna e soprattutto ai suoi nuraghe.

Famoso per i suoi studi biblici aveva ritrovato negli scavi effettuati in Israele riscontri di alcuni racconti riportati nei testi sacri. Tra questi vi era quello della giudicessa Deborah che uccise un condottiero straniero, permettendo alle tribù israelite di avere la meglio sui loro nemici.

Secondo l’archeologo ad Al Awat, una zona archeologica della Samaria, il popolo degli Shardana avrebbe costruito alcuni nuraghe e per questo cominciò a cercare con viaggi ripetuti tra Israele e la Sardegna i legami tra il popolo degli Shardana e gli israeliti. Ricerche a cui hanno collaborato Giovanni Ugas dell’Università degli studi di Cagliari e alcuni studenti con una delegazione che partì in Samaria a coadiuvare gli scavi. Di tutto questo si è parlato in un convegno tenutosi a Cagliari nell’ottobre del 2023 qualche giorno dopo il terribile massacro del 7 ottobre 2023. Nonostante questo gli ospiti che sarebbero dovuti intervenire in presenza parteciparono agli studi da remoto.

Quest’anno per via dell’interesse suscitato dall’argomento l’associazione Chenàbura ha pensato di tradurre il libro scritto da Adam Zertal prima della sua morte, avvenuta nel 2021, “The Sisera’s secret”.

Il libro “La Cucina Ebraica in Sardegna. L’eredità della Diaspora nella tradizione sarda”, scritto da Alessandra Addari, Mario Carboni, e Aymen Bichiou, ricerca, così come suggerito dal titolo, le tracce lasciate nella cucina tradizionale sarda dalla presenza ebraica sull’isola.

Qui di seguito, un estratto a cura di Alessandra Addari sulla bottarga.

La Bottarga

A cura di Alessandra Addari

La bottarga è una prelibatezza conosciuta in tutto il bacino del Mediterraneo. Anche nella comunità ebraiche.

Nell’isola probabilmente venne fatta conoscere dai commercianti fenicio punici che si erano insediati nel golfo dell’oristanese, a Tharros. Si tratta di uova di muggine, tonno, molta o pesce spada salate e lasciate essiccare almeno quattro o cinque mesi sotto un peso. Anticamente anche nell’isola venivano utilizzate soltanto dalle piccole comunità di pescatori e fino agli anni ‘70 non era un cibo diffuso in tutta l’isola.

Si trattava più che altro di un alimento che un tempo gli uomini di mare imbarcati e ai quali spettavano di diritto le interiora dei pesci, preparavano per affrontare i lunghi giorni trascorsi a pesca. Si tratta però di una preparazione antichissima, probabilmente arriva dagli arabi che con il nome battarikh, progressivamente diffusero il prodotto in tutto il Mediterraneo. Certo è che come sempre gli ebrei che facevano proprie alcune usanze dei luoghi in cui erano transitati, contribuirono a diffonderne l’uso.

Così per la bottarga di cui particolarmente gli ebrei di origine Nord Africana sono ghiotti.

Le prime notizie ufficiali del consumo di questo prodotto si hanno nel 1386 quando in un documento ufficiale si parla di una nave corsara catalano – aragonese che catturò un veliero in uscita dal porto di Oristano carico di “anguilla salada e bottarghe”.

In lingua sarda il termine utilizzato è butàriga che è evidentemente molto vicino per suono a quello arabo, battarik. Qualunque ne sia l’origine oggi la bottarga prodotta nell’isola in particolare a Alghero, Carloforte, Sant’Antioco, San Teodoro, Cabras, Porto Pino, Cagliari e Tortolì è considerata l’oro dei sardi. La si consuma come antipasto, tagliata a fettine e ammorbidita con olio extravergine su un letto di carciofi o addirittura inserita nei fichi freschi di stagione.

Rinomata è la pasta con la bottarga o anche il curioso abbinamento di cicoria e bottarga.

SPAGHETTI ALLA BOTTARGA

INGREDIENTI (per 4 persone):

400 gr spaghetti n. 5

2/3 teste d’aglio

1 scalogno piccolo

olio extravergine

La preparazione è abbastanza semplice, mentre l’acqua è in ebollizione versate gli spaghetti e in contemporanea fate soffriggere 2-3 cucchiai d’olio, l’aglio in camicia leggermente schiacciato con lo scalogno finemente tritato. Grattugiate la bottarga nella quantità

desiderata.

Quando gli spaghetti sono cotti scolateli, conservando un po’ di acqua di cottura, e trasferiteli direttamente nel tegame con l’olio.

Fate saltare qualche istante in modo che la pasta resti condita in modo omogeneo e cospargetela con la bottarga grattugiata. Mescolate velocemente, unendo un filo d’acqua di cottura per creare una sorta di crema e spegnete il fuoco, servite e a questo punto aggiungete in ogni piatto alcune scaglie di bottarga.

Il 15 settembre 2024 si è celebrata anche a Cagliari la Giornata Europea della Cultura Ebraica. “La famiglia ebraica europea tra valori tradizionali e adattamento alle esigenze della vita moderna” è stato il tema dell’anno che Chenàbura ha sviluppato attraverso una serie di eventi svolti nell’arco della giornata presso il MUCE.

All’interno della sede del Piccolo Museo sono stati proiettati per l’intera mattinata filmati dedicati alla vita familiare ebraica sia di quella nucleare che comunitaria, come quella dei Kibbutz. È stato inoltre approntato il tavolo delle cerimonie per poter far comprendere al pubblico uno dei riti più sentiti nella cultura ebraica, lo Shabbat, ovvero la cena del venerdì che precede la giornata di riposo del sabato.

Il programma ha incluso la visita guidata dall’esperta in storia dell’arte, Roberta Carboni, tra le vie e i luoghi dove visse la comunità ebraica cagliaritana fino al 1492, prima che l’Editto di Granada la costringesse alla fuga dall’isola.

Il pomeriggio è stato poi dedicato alle relazioni: il dottor Bruno Spinazzola ha parlato della famiglia Kibbutz; il dottor Daniele Zaccheddu delle regole giuridiche che disciplinano il matrimonio ebraico, base per la nascita della famiglia; il professor Gianluca Scroccu dell’ Università degli studi di Cagliari ha trattato invece la storia delle famiglie ebraiche devastate dalle persecuzioni; il professor Andrea Corsale, anche lui docente all’Università degli studi di Cagliari, ha continuato soffermandosi su un fatto storico raccontato nel libro “I diario di Eva Heyman”. A chiudere la serata, la dottoressa Alessandra Addari che ha riportato la discussione nella realtà attuale e sull’antisemitismo diffuso.

La Sardegna, rinomata per le sue spiagge incantevoli e i parchi naturali ricchi di biodiversità, offre molto più di una semplice vacanza balneare. Tra le sue meraviglie, si cela un passato ebraico affascinante, con tracce che risalgono all’epoca romana.

Mentre Alghero conserva testimonianze della presenza ebraica medievale, grazie alla partecipazione di soldati ebrei alla conquista aragonese, è Sant’Antioco a custodire le vestigia più antiche. Questa piccola isola, situata nel sud della Sardegna, è un vero e proprio scrigno di storia.

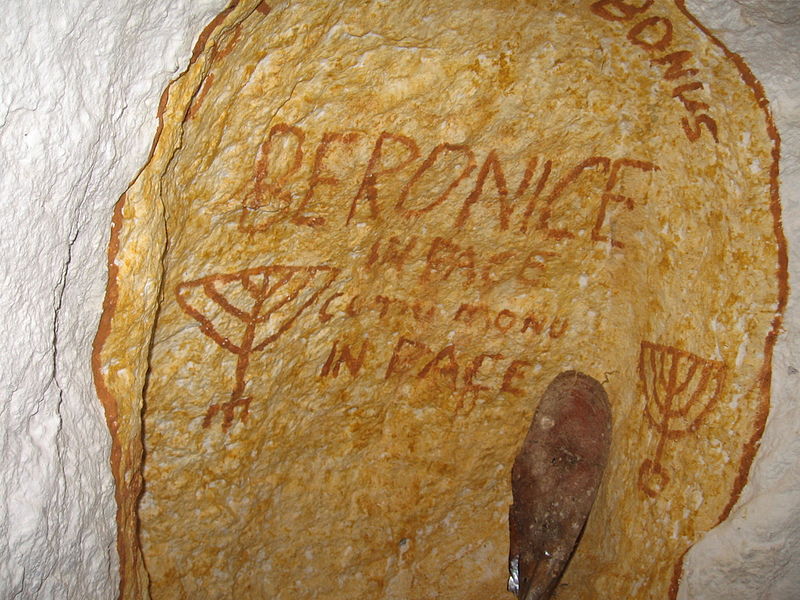

Sant’Antioco è famosa per le sue catacombe, risalenti all’epoca romana. Tra queste, gli archeologi hanno scoperto catacombe con iscrizioni ebraiche, o meglio, in giudeo-latino, una lingua ormai estinta. Queste iscrizioni, che sembrano datare al IV o V secolo, rappresentano una testimonianza unica della presenza ebraica sull’isola in tempi antichi.

Le catacombe di Sant’Antioco, oggi accessibili ai visitatori, offrono un’immersione suggestiva nel passato. Passeggiando tra i cunicoli sotterranei, si possono ammirare le antiche iscrizioni, un ponte tra il presente e una comunità ebraica che ha vissuto qui secoli fa.

La scoperta di queste catacombe conferma l’importanza di Sant’Antioco come crocevia di culture nel Mediterraneo antico. L’isola, con la sua posizione strategica e la sua ricca storia, ha attirato popolazioni diverse, lasciando un’eredità culturale che continua a stupire e affascinare.

Oltre alle catacombe, Sant’Antioco offre ai visitatori paesaggi mozzafiato, spiagge incontaminate e tradizioni locali autentiche. Un viaggio in questa isola sarda è un’occasione per scoprire un lato meno conosciuto della Sardegna, un’isola che custodisce segreti millenari.

Leggi l’articolo completo su JGuide Europe

Alghero, con il suo fascino catalano e le spiagge da sogno, nasconde un capitolo affascinante della storia ebraica in Sardegna. Nel cuore della città, tra vicoli lastricati e antiche mura, si respira ancora l’eco di una comunità che ha lasciato un segno indelebile.

La presenza ebraica ad Alghero risale al XIV secolo, quando la città fu conquistata da Pietro IV d’Aragona. Soldati, mercanti e artigiani ebrei si stabilirono qui, portando con sé tradizioni e competenze che arricchirono la vita cittadina. Nel 1381, fu costruita una sinagoga, seguita quattro anni dopo da un cimitero ebraico, testimonianze tangibili di una comunità in crescita.

Gli ebrei di Alghero contribuirono attivamente allo sviluppo economico della città, finanziando opere pubbliche e partecipando al commercio marittimo. Le loro abilità artigianali e commerciali erano apprezzate, e le buone relazioni con la corona d’Aragona garantirono loro una relativa tranquillità.

Tuttavia, la situazione cambiò drasticamente alla fine del XV secolo, con l’avvento dell’Inquisizione. Nel 1492, l’editto di espulsione costrinse gli ebrei di Alghero a lasciare la città, disperdendosi verso altre destinazioni. Alcuni scelsero la conversione per rimanere, ma la comunità ebraica di Alghero cessò di esistere.

La memoria di questa comunità è stata riscoperta solo di recente. Nel 2013, il sindaco di Alghero ha espresso pubblicamente le sue scuse alla comunità ebraica per le ingiustizie subite durante l’Inquisizione. In quell’occasione, è stata inaugurata la “Plaça de la Juharia”, una piazza che ricorda l’antico quartiere ebraico e la sinagoga scomparsa.

Oggi, passeggiando per i vicoli di Alghero, è possibile immaginare la vita di questa comunità, tra le case in pietra e i negozi che un tempo animavano il quartiere ebraico. Le tracce del passato riemergono tra le pietre, invitando a riflettere sulla ricchezza e la complessità della storia di questa città.

Leggi l’articolo completo su JGuide Europe

English

English French

French German

German Italian

Italian