La storia di Dimitar Peshev è un potente esempio di come un singolo individuo possa fare la differenza, cambiando il corso della storia. La sua vita, segnata da un atto di straordinario coraggio, ci insegna che anche in tempi oscuri, la luce della giustizia può brillare.

Peshev, un avvocato di successo proveniente da una famiglia aristocratica, era una figura di spicco nella politica bulgara. Affascinato dagli ideali totalitari che imperversavano in Europa nel XX secolo, ricoprì importanti cariche, tra cui quella di Ministro della Giustizia e Vicepresidente del Parlamento.

Nel marzo del 1943, un incontro casuale con un vecchio compagno di scuola ebreo cambiò radicalmente la sua vita. L’amico, disperato, gli rivelò un accordo segreto tra il governo bulgaro e i nazisti per la deportazione di tutta la comunità ebraica bulgara verso i campi di sterminio.

Peshev, a differenza di molti altri, comprese la gravità della situazione e decise di agire. Radunò un gruppo di deputati e si recò immediatamente dal Ministro dell’Interno, costringendolo a sospendere l’ordine di deportazione. Non contento, presentò una dura lettera di protesta in Parlamento, sostenendo che solo salvando gli ebrei, la Bulgaria avrebbe salvato il proprio onore.

La sua azione suscitò una forte reazione da parte di altri politici, intellettuali e membri della chiesa ortodossa. Tuttavia, la pressione esercitata da Peshev e dai suoi sostenitori costrinse il governo e il re a fare marcia indietro, salvando la comunità ebraica dalla deportazione.

Peshev pagò caro il suo gesto. Perse la carica di Vicepresidente del Parlamento e rischiò di essere consegnato ai tedeschi. Dopo l’occupazione della Bulgaria da parte dell’Armata Rossa, fu processato dal nuovo regime comunista e condannato a 15 anni di carcere, nonostante le testimonianze degli ebrei che aveva salvato.

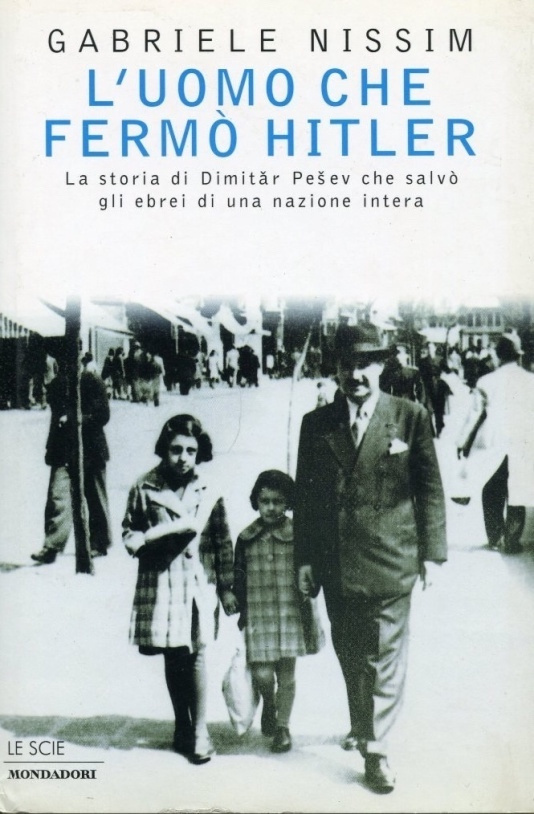

Morì in solitudine, senza mai rinnegare il suo gesto. La sua storia, rimasta a lungo nell’ombra, fu riportata alla luce grazie allo studioso Gabriele Nissim, che incontrò casualmente un sopravvissuto ebreo bulgaro durante una ricerca all’Archivio di Yad Vashem a Gerusalemme, e decise di raccontare la vita di Peshev nel libro “L’uomo che fermò Hitler. La storia di Dimitar Peshev, che salvò gli ebrei di una nazione intera”.

La storia di Dimitar Peshev è un esempio di coraggio e umanità in un’epoca buia. La sua azione dimostra che anche un singolo individuo può fare la differenza, scegliendo di schierarsi dalla parte della giustizia.

English

English French

French German

German Italian

Italian