L’autunno dell’archeologia sarda, già denso di appuntamenti, inizia con un evento inedito nel suo genere ad opera dell’associazione Chenàbura: l’incontro tra una delegazione di archeologi israeliani e i professori Giovanni Ugas e Raimondo Zucca per un tour in alcuni dei più importanti siti di età nuragica della Sardegna a cui seguirà un convegno che per la prima volta esplorerà in maniera scientifica i dati storici sull’esistenza e i rapporti tra gli Shardana e gli altri popoli del Mediterraneo.

Si tratta di un’occasione unica di confronto, la prima nel suo genere promossa dall’associazione Chenàbura che ha come obiettivo lo studio delle similitudini tra le costruzioni sarde e il sito di el-Ahwat, scoperto nel 1992 nella regione di Haifa e ai cui scavi hanno partecipato due missioni dell’Università degli Studi di Cagliari, nel 1997 e nel 2000 guidate dall’archeologo sardo Giovanni Ugas.

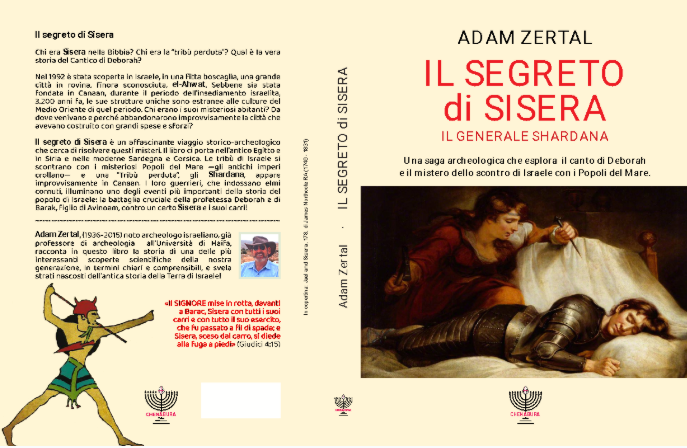

Secondo le ricerche la costruzione risalirebbe ad un periodo compreso fra l’età del bronzo e l’età del ferro e la sua scoperta, ad opera dell’archeologo Adam Zertal, getta una nuova luce sui rapporti tra i popoli del Mediterraneo e in particolare sugli spostamenti e i radicamenti degli Shardana in altri territori come quello dell’attuale Israele.

A seguito del tour si terrà il convegno che avrà come base di partenza gli scritti del grande archeologo israeliano scomparso nel 2015, per poi addentrarsi sui dati e le risultanze oggettive fino ad oggi merse sul popolo degli Shardana.

La visita – studio

11 ottobre 2023

La delegazione israeliana composta dell’archeologo Shay Bar, dell’archeologa Tzilla Eshell, docenti dell’Università di Haifa e dell’ex ambasciatore in Italia Dror Eydar, storico e scrittore, tutti provenienti da Israele, sarà accompagnata dagli studiosi Giovanni Ugas e Raimondo Zucca, due dei massimi esperti di archeologia sarda, in una visita- studio tra i più importanti siti nuragici del Centro – Sud Sardegna: il nuraghe Santu Antine di Torralba, il tempio di Santa Cristina a Paulilatino, il nuraghe di Barumini e il Protonuraghe Su Mulino Villanovafranca.

Sullo sfondo gli studi sul sito di el-Ahwat, scoperto nel 1992 nella regione di Haifa dal grande archeologo israeliano Adam Zertal e l’esigenza di validare scientificamente alcune supposizioni sugli spostamenti di alcuni soldati, probabilmente marinai nei territori dell’attuale Israele.

La delegazione partirà la mattina dell’11 ottobre 2023 a bordo di un bus, presenti anche due filmaker che realizzeranno un documento filmato.

Il giorno prima, il 10 ottobre 2023, gli studiosi israeliani incontreranno le autorità cittadine a cui seguirà una visita al Museo Archeologico di Cagliari.

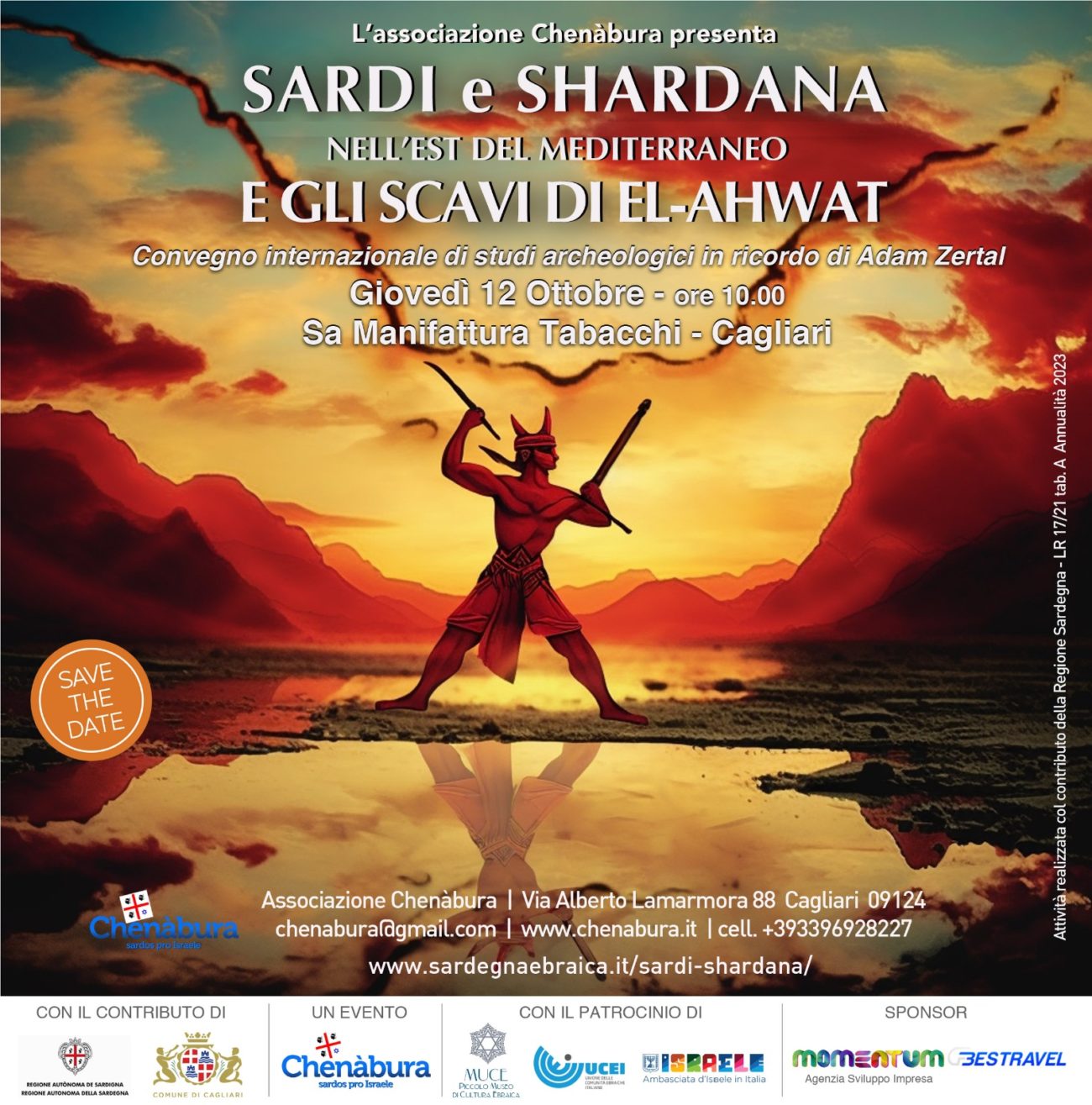

Il viaggio studio della delegazione israeliana si chiuderà con un importante convegno che si terrà il 12 ottobre 2023 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari dal titolo: ” Sardi e Shardana nell’Est del Mediterraneo e gli Scavi di el-Ahwat. Convegno in ricordo di Adam Zertal”.

Il convegno internazionale

12 Ottobre 2023 h. 10:00 – Sa Manifattura

Il convegno di studi internazionale avrà come base di partenza gli scritti dell’archeologo Adam Zertal sulla scoperta del sito di el-Ahwat.

Sarà lo studioso Shay Bar, docente dell’Università di Haifa, ad affrontare, dopo i saluti istituzionali l’argomento con una relazione dal titolo “Adam Zertal l’uomo e lo studioso. The Sisera’s Secret”.

La sua relazione è prevista per le 11:15 del 12 ottobre 2023, seguirà poi l’intervento dell’ex Ambasciatore Dror Eydar e la relazione degli archeologi Nicola Sanna e Alassenda Placido sulle Attività e le visite guidate didattiche in Israele degli allievi dell’università di Cagliari durante le campagne di scavi del 1997 e del 2000.

Nell’arco della giornata saranno presenti:

Dror Eydar Ex Ambasciatore d’Israele in Italia, storico e giornalista che terrà una relazione dal titolo “Sisera nel contesto biblico di el-Ahwat”;

Nicola Sanna illustrerà le “Attività e le visite guidate didattiche in Israele degli allievi dell’università di Cagliari durante le campagne di scavi del 1997 e del 2000”;

Raimondo Zucca dell’ Università di Sassari, interverrà con una relazione su “I Sardi nel Mediterraneo Orientale tra Creta, Cipro, Egitto e Levante nei secoli XIII-XI a,C”.

Giovanni Ugas già docente dell’Università degli Studi di Cagliari e ricercatore interverrà su “L’apporto dell’Università di Cagliari agli scavi in el-Ahwat e la problematicità degli stanziamenti dei Popoli del Mare nell’Est del Mediterraneo”.

Il convegno si chiuderà nel tardo pomeriggio con un confronto sulla visita studio nei siti del Centro – Sud Sardegna.

Per chi non potesse essere presente, il convegno si potra seguire in streming su Youtube cliccando qui.

Il Programma

PRESIDENZA A TURNO DEI RELATORI

con Bruno Spinazzola e Alessandra Addari dell’Associazione Chenàbura

Ore 10.00 – 10:30 Accettazione e Saluti istituzionali

- Apertura dei lavori con Mario Carboni Presidente di Chenàbura

Ore 11.20 Shay Bar – University of Haifa e Giovanni Ugas – Già Docente dell’Università di Cagliari

- Adam Zertal l’uomo e lo studioso

Ore 12.00 Dror Eydar Storico, editorialista, ex-Ambasciatore di Israele in Italia

- Sisera nel contesto biblico di el-Ahwat

Ore 12:45 Discussione

Ore 13:30 Food break

Ore 15.00 Alessandra Placido e Nicola Sanna – Archeologi

- Attività e visite didattiche in Israele dell’Università di Cagliari nelle campagne di scavi del 1997 e 2000 a el-Ahwat

Ore 15.45 Shay Bar – University of Haifa

- El-Ahwat, a forgotten early iron age fortified city

Ore 16.30 Raimondo Zucca e Anna Paola Delogu – Università di Sassari

- I Sardi nel Mediterraneo Orientale tra Creta, Cipro, Egitto e Levante nei secoli XIII-XI a,C.

Ore 17:15 Coffee break

Ore 17:35 Tzilla Eshel – University of Haifa

- The metal assemblage from el-Ahwat

Ore 18.15 Giovanni Ugas – Già Docente dell’Università di Cagliari

- L’apporto dell’Università di Cagliari agli scavi in el-Ahwat e la problematicità degli stanziamenti dei Popoli del Mare nell’Est del Mediterraneo

Ore 19:05 Dibattito condotto da Alessandra Addari

Ore 19:30 Conclusioni

Chenabura

Le tre giornate sono organizzate dall’associazione Chenàbura che da più di dieci anni opera nel territorio per valorizzare e riscoprire le radici ebraiche del popolo sardo e per rinsaldare i rapporti tra la Sardegna e Israele.

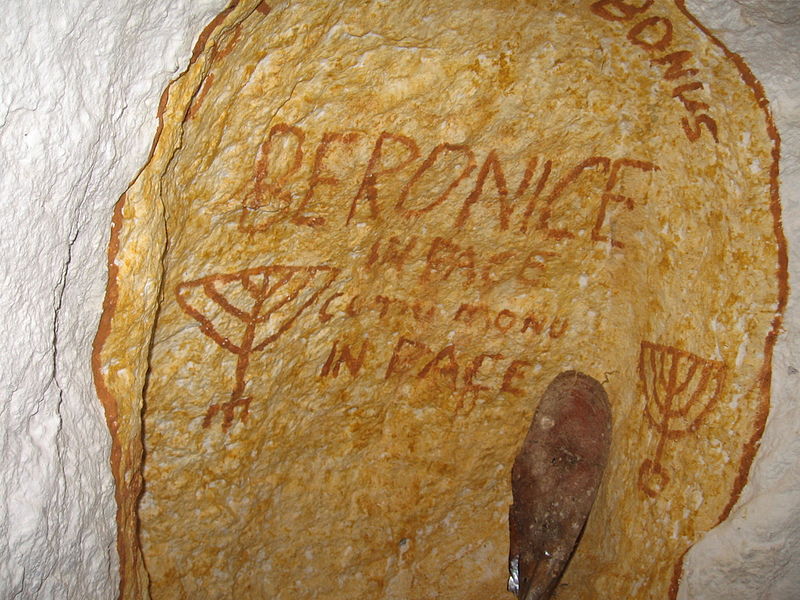

La sua attività si svolge attraverso iniziative di tipo culturale con convegni di studi, lezioni sull’ebraismo, raccolta di scritti e di oggetti che riguardano la vita degli ebrei in Sardegna; di tipo sociale, con la celebrazione delle principali festività ebraiche aperte al pubblico e di tipo scientifico, favorendo gli incontri tra esperti e professionisti sardi di ogni settore e gli omologhi israeliani.

Lo scorso anno Chenàbura ha inaugurato il MUCE, il Piccolo Museo di Cultura Ebraica, ha dato modo a un centinaio dipersone di partecipare gratuitamente alle visite guidate nella Giuderia di Castello, ha condotto studi sulle origini ebraiche della cucina sarda, ha promosso un convegno sull’Agricoltura 5.0 e uno sulla Cybersecurity. Ha inaugurato il Giardino dei Gisuti a Cagliari.

Nel ricco programma 2023 anche il recente evento dedicato alla “settimana europea della cultura ebraica” che ha avuto luogo tra il 10 e il 17 settembre e al cui interno era inserita una rassegna di film sulla realtà israeliana attuale e sul ruolo della donna in una società multietnica, evento che si è chiuso con una lezione sulla “bella rinascita della lingua ebraica” tenuta dallo studioso Diego Corraine.

Il presidente dell’Associazione Chenàbura è Mario Carboni, direttore artistico Bruno Spinazzola.

La sede dell’Associazione si trova in via Lamarmora, 88 dove ha sede anche il MUCE.

I progetti sono finanziati dalla Regione Sardegna – LR 17/21 tab. A Annualità 2023”.

Per informazioni e prenotazioni 339 6928227 o via mail all’indirizo chenabura@gmail.com

English

English French

French German

German Italian

Italian